Schöne Menschen bejubeln Arme in die Luft reißende DJs. Sonnenstrahlen, die sich einen Weg durch eine friedliche Waldlichtung bahnen, erwartungsfrohe Ambient-Musik und dann ein Drop. Willkommen im Aftermovie. Die große Festivalzeit läuft und es wird ab sofort wieder Zeit für eine Fülle von kleinen Filmen, die diese tollen Erfahrungen rekapitulieren. Doch weisen sie eine Reihe an Kritikpunkten auf, die nicht von der Hand zu weisen sind und einer näheren Betrachtung bedürfen. Dies ist keine Kritik an der Festivalkultur selbst, lediglich eine isolierte Betrachtung des Phänomens Aftermovie.

Den großen Startschuss für diesen Trend setzte das Tomorrowland, das 2011 (auch davor gab es schon Aftermovies, jedoch mit weniger Erfolg und nicht im Mainstream) mit einem aufwendig produzierten Video über das Festival Millionen an Klicks generierte und einen weltweiten Hype auslöste. Das fast 15-minütige Video hat alles, was es braucht: Epische Musik, glücklich tanzende Menschen und vor allem ganz viel Freiheitsgefühl. Mittlerweile setzt eine Vielzahl von Festivals auf das Mittel des Aftermovies und längst haben auch Festivals aus anderen Genres diesen Trend erkannt. So kommt es dann, dass die sozialen Netzwerke regelmäßig mit Aftermovies geflutet werden, die mehr und mehr zu gleichförmigen Werbevideos verkommen. Ohne auch einen Hauch von Individualität werden die ewig gleichen Bilder zwischen Möchtegern-Terrence-Malick und Edeka-Ästhetik abgespult. Der bedingungslose Eskapismus, der Mikrokosmos der Freiheit, das Maximum an Insta-Fame.

Neben der viel gescholtenen EDM-Szene mit dem Tomorrowland als prominentester Vertreter bemühen sich mittlerweile auch Festivals aus der House/Techno-Szene, die doch sonst so peniblen Wert auf Abgrenzung legen, um hübsche Aftermovies – ob nun das Feel, Sonus oder Sonne Mond Sterne (Hybrid aus EDM und Techno). Statt bei H&M (Tomorrowland) befindet man sich hier eben gefühlt in einer riesigen Urban-Outfitters-Werbung. Zu gefühlsduseliger Musik (auf der einen Seite epische Akkord-Build-ups mit EDM Drop, auf der anderen das introvertierte „Deep-House“-Gesülze) ergießt sich eine Orgie an Close-Ups von lachenden Menschen über den Zuschauer. Hier küsst sich ein Pärchen, da hebt ein DJ-Duo mal wieder seine Arme, der obligatorische Drohnen-Shot über das Gelände, die Menge tobt. Bilder vom ausgelassenen Plantschen am anliegenden See dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Das Ganze mutet mittlerweile so sehr nach Stock-Footage an, ein halbwegs geübter Cutter könnte problemlos das nächste Video erstellen, ohne neues Material zu benutzen. Lens-Flairs und Holzpaletten-Ästhetik suggerieren die ultimative Party und alle rasten aus. Eine kreative oder gar eigenständige Auseinandersetzung mit der Ideologie des Festivals oder der Materie des Films findet man selten bis gar nicht, stattdessen aber Glitzer im Gesicht, Konfetti und Einhörner. Das Aftermovie verkommt zu einer einzigen Selbstreferenz und wäre nicht der Name des Festivals im Titel, es wäre schwierig dieses zu unterscheiden.

Bei der Betrachtung fällt – neben den oben beschriebenen Klischees – außerdem eine einseitige Darstellung des weiblichen Geschlechts auf. In den Aftermovies der EDM-Szene wird die Kamera ganz ungeniert auf diverse Körperteile gehalten. Allein in den ersten fünf Minuten des letztjährigen Tomorrowland-Videos gibt es eine Vielzahl an Close-ups, in denen der weibliche Körper (entkoppelt von der Person) dargestellt wird. Doch auch beim Feel-Festival lässt sich ein Male-gaze (das Einnehmen des männlichen Blicks im Film) nicht abstreiten. Zur Verteidigung des Feel-Aftermovies: Die gezeigten Bilder ergeben nicht in dem Maße den Sexismus, wie es beim Tomorrowland oder dem Ultra zu betrachten ist. Es lässt sich lediglich feststellen, dass hier im Schnitt und beim Dreh eine eindeutige Entscheidung zugunsten der Darstellung von Weiblichkeit getroffen wurde. So wird der Eindruck erweckt, jedes Festival bestehe zu 90 % aus Frauen.

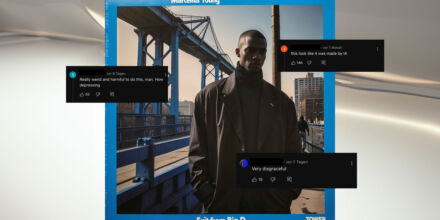

Im Kontrast zu den gezeigten Besucherinnen ist die Darstellung der KünstlerInnen allerdings eindeutig männlich dominiert. Bei nahezu allen Aftermovies werden bevorzugt Männer auf der Bühne gezeigt. Nun kann man natürlich mit den aufgestellten Statistiken von female.pressure argumentieren. Weniger Frauen im Line-Up führt zu weniger Screentime in den Aftermovies. Das wäre zwar logisch, allerdings ist die Aufteilung des Line-Ups für den Video-Schnitt unerheblich und da bei den Besuchenden schon eine starke Tendenz zu sehen ist, wäre es ohne Probleme möglich, auch bei der Darstellung der KünstlerInnen den Fokus zu verschieben.

Was lässt sich nach all diesen Kritikpunkten nun abschließend sagen? Nun, Aftermovies sollten dringend überdacht werden. Der Kreislauf des Selbstreferenziellen muss durchbrochen werden, eigene filmische Stile, die sich mit dem Konzept und der Musik des Festivals decken, sollten im Vordergrund stehen. Statt des bloßen Aneinanderreihens von awesome-moments benötigt der Aftermovie neue Betrachtungsweisen, einen Bruch mit den einseitig normativen Darstellungen von Festivals und seinen Besuchern. Zumindest aber braucht es einen ehrlicheren Umgang mit den eigenen Festival-Besuchern. Und dass man eben solche Aftermovies fernab von Klischees und überzeichneten Bildern machen kann, die die Ästhetik und das Gefühl des Festivals transponieren, beweist das letztjährige Recap des Dekmantel. Dieses Jahr dann bitte mehr davon:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

2 Kommentare zu "Bruchstelle: Aftermovies - Eine kritische Betrachtung"

I like.

Also den Artikel - nicht die Retorten-Clip-Grütze. Wusste nicht mal dass das Aftermovie heisst.

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Genialer Artikel - trifft exakt meine Gedanken ^^

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.